🍃ソイルマン 操作マニュアル集

ソイルマンの主な操作方法を項目別にまとめています。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

ソイルマンの主な操作方法を項目別にまとめています。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

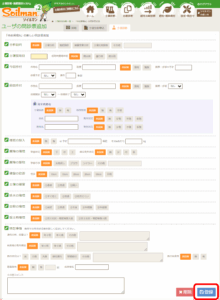

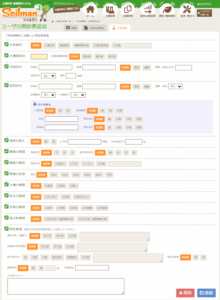

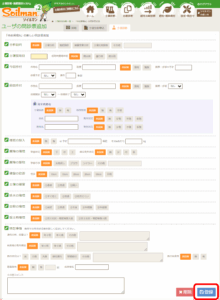

「詳細オプション」をクリックすると、施肥設計に関するさらに詳細な条件を設定できます。

「最小施肥量」ボタンをクリックし、入力可能状態にしてから最小施肥量を入力します。

入力形式:半角数字 正数4桁以内+小数点以下1桁以内。

「施肥許容率」ボタンをクリックし、入力可能状態にしてから、最小値および最大値を入力します。

入力形式:100以下の半角数字 正数3桁以内+小数点以下1桁以内。

「目標飽和度」ボタンをクリックし、入力可能状態にしてから値を入力します。

設定範囲:表示されている最小値以上・最大値以内。

計算に使用する仮比重の値は、以下の選択肢から指定できます。

・仮比重を平準化する(仮比重の上限を1.3、下限を1.0として施肥設計します)

・仮比重を平準化しない(仮比重の測定値がそのまま反映されます)

・物理性を考慮しない(分析値に関わらず仮比重1.0として施肥設計します)

リン酸加算量を入力します。

入力形式:半角数字 正数4桁以内+小数点以下1桁以内。

ONに設定すると、施肥設計時にリン吸施用量を考慮しません(初期設定:OFF)。

※リン酸吸収係数と同時にONにはできません。

(OFFのとき)リン酸とリン酸吸収係数の数値によって投入するリン酸の量が変動します。

ONに設定すると、施肥設計時にリン酸過剰を考慮しません(初期設定:OFF)。

ONに設定すると、施肥設計時にリン酸吸収係数を考慮しません(初期設定:ON)。

※リン吸施用量と同時にONにはできません。

(OFFのとき)リン酸が過剰でない場合、リン酸吸収係数の大きさに応じてリン酸吸収施用量が加味されます。

肥料の表示順を以下から選択できます。(初期設定:「肥料の区分順」)

・肥料の区分順

・肥料名(カナ)順

このページでは、ソイルマンでの比較診断機能の使い方についてご説明します。

上部メニューの丸アイコン左から3番目「比較診断」をクリックします。

比較診断では、最大5件までの分析結果を選択して比較することができます。

最初に選んだ分析結果には、旗のマークが表示され、比較の基準となります。

比較結果では、基準となる分析結果と他の分析結果を並べて確認できます。

比較診断を活用することで、時系列での変化や圃場ごとの違いを視覚的に把握できます。

施肥設計や栽培管理の参考として、ぜひご活用ください。

このページでは、施肥設計の方法についてご説明します。

施肥設計済みの分析でも、再度施肥設計を行うことが可能です。

※クリックできないものは分析が完了していない圃場です。

「施肥設計を始める」をクリックすると、必要な情報を登録する画面が表示されます。

また、作物名に「ピーマン」などを入力し、「施肥の参考を表示する」をクリックすると、農研機構データベースに登録された基準値が表示されます。

※追肥も入力できますが、生育状況に応じた調整を推奨しています。

堆肥の成分も反映したい場合は以下を入力します。

肥料・堆肥以外の成分入力や、畝のみの面積算出、総飽和度の設定などが可能です。

詳細はソイルマン内の「ソイルマンの使い方」またはお問い合わせ窓口をご確認ください。

⚙️詳細オプションについてはこちらをご確認ください。

分析結果や面積、入力した施肥基準などに基づき、以下の情報が表示されます:

肥料を選択し、袋数を調整してメーターの針が緑の範囲に入るようにします。

施肥設計が完了したら、「次に進む」をクリックします。

施肥量が不足しているとメッセージが出る場合もありますが、「不足したまま次へ進む」を押すことで続行可能です。

補助資材を登録している場合は、ここで投入する資材を選択します。

問題なければ「次へ進む」をクリックしてください。

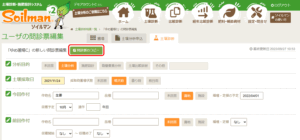

「すべての施肥設計が完了しました」と表示されたら、「保存する」をクリックします。

確認メッセージが出たら「OK」を押してください。

これで施肥設計が保存され、土壌診断一覧へ戻ります。

このページでは、施肥設計で使用する肥料の登録方法についてご説明します。

メインメニュー上部、右から2番目の葉っぱマーク「肥料・補助資材」をクリックします。

ここでは、現在登録されている肥料一覧が表示されます。

一覧の中で、緑の旗アイコン![]() がついているものが「マイ肥料(自分で登録した肥料)」です。

がついているものが「マイ肥料(自分で登録した肥料)」です。

アイコンのない肥料は、あらかじめ登録されている「デフォルト肥料」で、単肥が中心です。

施肥設計で使用する肥料は、ご自身が普段使っているものを追加して登録することをおすすめします。

「施肥設計対象」の列には、オレンジの旗マーク![]() が表示されます。

が表示されます。

これは、施肥設計画面にその肥料を表示するかどうかを選ぶ項目です。

施肥設計時に表示したくない肥料はアイコンをクリックして灰色![]() にし、画面下の「更新」ボタンを押します。

にし、画面下の「更新」ボタンを押します。

「施肥設計対象を登録してよろしいですか?」と表示されるので「OK」をクリックします。

これで、施肥設計画面から灰色![]() にした肥料が非表示になります。

にした肥料が非表示になります。

下の図の場合、グリーンマックスとビーナスKが施肥設計時に非表示になります。

薄いオレンジで表示されている項目が必須項目です。

画像の登録や、有機・無機などのマークも任意で設定可能です。

※価格が不明な場合は「0円」でも大丈夫です。

すべて入力したら、「登録」ボタンをクリックします。

石灰分が明記されていない肥料(例:苦土石灰など)の場合、

「アルカリ度」と「苦土」の成分を入力し、「石灰自動計算」ボタンをクリックすると、石灰量が自動計算されます。

登録が完了すると、肥料の詳細画面が表示されます。

画面下の「肥料一覧へ戻る」をクリックすると、一覧画面へ戻ります。

登録した肥料情報を確認するには肥料一覧の確認したい肥料の詳細ボタン![]() をクリックします。

をクリックします。

詳細ボタンをクリックすると肥料詳細画面が表示されます。

この肥料を編集するをクリックします。

肥料の編集画面に移行します。

情報の修正や肥料の削除が可能です。

※デフォルト肥料は削除できません。

施肥設計時に表示したくない場合は「ステップ3:施肥設計対象の選択」で施肥設計対象から外してください。

マイ肥料と同様に、補助資材も登録できます。

「補助資材」タブをクリックします。

補助資材一覧が表示されます。

こちらは主に、ほう素や微量要素など、窒素・リン酸・カリ・石灰・苦土以外の資材を登録します。

施肥設計時に自動計算はできませんが、投入量の記録用として活用することができます。

追加は「補助資材の追加」ボタンから行います。

薄いオレンジで表示されている項目が必須項目です。

価格がわからない場合は0円でも登録できます。

登録ボタンのクリックで登録できます。

このページでは、ソイルマンの分析結果の確認方法についてご説明します。

▶分析結果の確認の流れを動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ: 分析結果の確認の操作動画を見る

ソイルマン上部のメインメニューから「土壌診断」ボタンをクリックします。

土壌診断一覧画面が表示されます。分析が完了している場合は「詳細」ボタンが表示されるので、クリックします。

「詳細」ボタンをクリックすると、分析結果のレポートが表示されます。

最上部には「得点」エリアがあります。参考程度にご確認ください。

とくにコメント欄をご確認いただければと思います。

土・水・空気の割合を示す円グラフと図が表示されます。

表の「状態の確認」をクリックすると、グラフや図がその状態に合わせて変化します。

右側には「仮比重」と「固相率」がメーター形式で表示されます。

「現在の飽和度」と「理想の飽和度」が並んで表示されます。

CEC(陽イオン交換容量)という容器に対し、カリ・石灰・苦土がどれだけ含まれているかを示します。

過去の分析結果や農研機構のデータベースをもとにした基準値が表示されます。

最後に、問診票の内容が表示されます。

問診票とは、土壌分析を依頼する際に入力いただいた圃場の特性や作付け情報のことです。

今回作付けと圃場の住所に基づいて、該当する基準値の情報があれば先ほどの一覧に表示される仕組みです。

問診票の入力は、お客様ご自身でソイルマン上から行っていただきます。

土壌の振り返りや次回の参考情報としても活用いただけます。

2. 土壌診断一覧画面が表示されます。

確認・編集したい圃場の問診票の「編集」ボタンをクリックします。

※問診票の編集は土壌到着までに実施をお願いします。

3. 問診票の詳細画面が表示されます。

入力項目の詳細については、「問診票を登録する」をご確認ください。

編集が完了したら、「登録」ボタンをクリックして登録処理を行います。

問診票のコピーの流れを動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ:

▶ 問診票のコピーの操作動画を見る

2. 土壌診断一覧画面が表示されます。

問診票をコピーしたい圃場の問診票欄から「編集」ボタンをクリックします。

3. 問診票の詳細画面が表示されます。

入力項目については「問診票を登録する」をご確認ください。

続いて、「問診票のコピー」ボタンをクリックします。

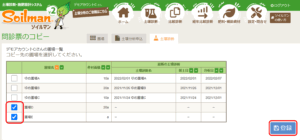

4. 問診票のコピー画面が表示されます。

コピー先の圃場を選択後、「登録」ボタンをクリックしてコピー処理を行います。

※土壌採土日など、コピー元と異なる項目がある場合はコピー後に編集してください。

編集方法は「問診票を確認・編集」をご覧ください。

上記の画像では圃場Dと圃場Eにコピーした問診票が作成されます。

📝 問診票登録の流れを動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ:

▶ 問診票登録の操作動画を見る

2. 「圃場」タブをクリックし、問診票を登録したい圃場の「新規追加」ボタンをクリックします。

3. 問診票画面が表示されます。

※土壌分析申込時に「続けて問診票を登録する」をオレンジ色にした場合、こちらの画面に自動的に移動します。

4. 入力完了後、「登録」ボタンをクリックして登録処理を行います。

5. 問診票の確認・編集、コピーなどについてはこちらをご覧ください。